L’humidité, première cause de l’inconfort et de pathologies de nos logements

Beaucoup d’occupants se plaignent de problèmes d’humidité dans leur logement. Cet article détaille les causes possibles, les conséquences et les solutions envisageables pour limiter ces problèmes sources d’inconfort, voire de dégradation de votre santé.

L’humidité peut se présenter sous deux états physiques dans l’habitat : vapeur ou liquide. Le passage de l’état vapeur à l’état liquide correspond au point de rosée. C’est la température à laquelle l’air devient saturé en vapeur d’eau (100 %), entraînant la condensation de celle-ci sous forme de gouttelettes. Celles-ci se déposent sur les surfaces présentant une température proche ou en dessous de ce point de rosée.

D’où vient cette humidité ?

-

Des remontées capillaires ?

Ce phénomène naturel concerne surtout les bâtis anciens : l’humidité du sol monte via les fondations par capillarité dans les murs. Pour y remédier, les rupteurs de remontées capillaires sont apparus progressivement à partir de 1960. Néanmoins, si les fondations d’un bâti plus moderne ont été mal réalisées, ce phénomène d’ascension capillaire reste possible. Ces remontées sont accentuées en présence de murs poreux, avec des pores communicants entre eux (ce qui n’est pas le cas des habitats en pierre meulière, très présents en Ile-de-France). Si l’évaporation de cette humidité est bloquée par des dalles imperméables et des isolants et parements étanches, comme un enduit au ciment au niveau du sous-sol ou du soubassement, elle va continuer à monter par capillarité. Si la paroi est perméable à la vapeur d’eau, l’humidité est évaporée à l’intérieur des pièces chauffées l’hiver ou à l’extérieur sous l’action des rayons infrarouges du soleil sur les façades, aidé du vent.

-

De la présence d’une nappe phréatique sous le bâti ?

La présence d’eau phréatique est un autre facteur. Elle comporte des sulfates et des nitrates, qui consomment le calcaire des pierres et les carbonates. Il en résulte du sulfate de calcium (gypse), qui entraine des gonflements de la paroi et le développement de salpêtre. Nos anciens sensibilisés faisaient appel à des sourciers pour éviter ce type de situation.

-

Des infiltrations d’eau ?

- Elles peuvent provenir d’une dégradation de la toiture (tuiles déplacées par le vent ou cassées ou devenues poreuses, abergement dégradé d’une cheminée, etc.).

- Elles peuvent être dues à des gouttières percées ou sous-dimensionnées pour les pluies intenses de plus en plus fréquentes.

- Des menuiseries dégradées ou mal posées peuvent aussi générer des infiltrations.

- Le phénomène croissant du Retrait-Gonflement des Argiles (RGA) et le risque de mouvement de terrain peuvent générer une fissuration des murs. La présence de fissures, surtout si elles sont horizontales ou obliques, sur les murs à l’extérieur permet à l’eau de pluie de s’infiltrer à l’intérieur. Ce risque est accentué par les pluies battantes sur les façades soumises aux vents dominants.

- Ces phénomènes naturels amplifient aussi le risque de rupture des canalisations enterrées, des tuyaux d’évacuations des eaux grises ou vannes. Ils conduisant à des infiltrations au niveau du sous-sol.

- Enfin, des infiltrations peuvent être dues à un défaut d’étanchéité en pied de mur bordé d’un trottoir, notamment en présence d’une pente en amont du terrain. Ce problème sera amplifié par une pente descendante du trottoir ou d’une terrasse vers le mur suite à un tassement du terrain ou à une malfaçon.

-

De la condensation de l’humidité dans l’air sur les parois froides et en cas de renouvellement d’air insuffisant ?

- Ce phénomène est bien plus fréquent et sous-estimé que celui des remontées capillaires et des infiltrations.

- Cette humidité provient des activités des occupants : expiration, douches, cuisine, séchage du linge… soit 3 à 5 L/j/occupant.

- Elle est intensifiée, surtout dans les bâtis anciens (< 1948) par la présence de parois trop étanches à la diffusion de la vapeur d’eau, à la présence de ponts thermiques et l’absence de ventilation permanente naturelle ou mécanique. Le manque de renouvellement d’air est souvent consécutif au changement de menuiseries (passage du simple au double ou triple vitrage).

- Ce phénomène est accentué en cas d’absence de système de ventilation efficace, d’une mauvaise installation (malheureusement souvent le cas) ou d’un manque d’entretien de celui-ci. Le balayage de l’air peut être inadapté ou insuffisant, si les grilles d’aération en haut des fenêtres sont inexistantes ou aux mauvais endroits. La pire situation est le bouchage des grilles d’air de bâtis anciens, qui ne sont pas équipés de système de ventilation mécanique, ni de grilles d’aération en haut des fenêtres en double ou triple vitrage dans les pièces de vie (chambre, séjour, salon, bureau) pour les systèmes en simple flux.

Quelles sont les conséquences de la présence de cette humidité ?

- Un ressenti de froid malgré une température ambiante correcte est généralement perçu en présence d’humidité.

- Un isolant minéral (laine de roche ou de verre par exemple) ou biosourcé, qui contient de l’humidité, aura une résistance thermique plus faible. Il sera donc thermiquement moins efficace.

- Des moisissures se développent sur les parois les plus froides, en présence d’humidité. Les acariens se développement aussi dans ces conditions. Ces micro-organismes sont allergisants et peuvent générer des graves problèmes pulmonaires.

- Des champignons lignicoles, qui incluent les champignons consommateurs de lignine (lignivores), composant majeur du bois, apprécient aussi l’humidité et les endroits sombres et confinés. Ils génèrent une odeur de moisi, des auréoles sur les parois. Ils peuvent aussi dégrader des planchers entiers, la charpente et les encadrements de fenêtres et portes en bois. Les conditions idéales pour leur développement sont 20-26°C et 22-35 % d’humidité dans le bois. Le mérule, qui fait partie des champignons lignivores, est le plus redoutable.

Comment identifier puis mesurer les effets de l’humidité ?

- Le décollement ou écaillement de la peinture, la présence de boursoufflures dessous ou de moisissures derrière le papier-peint sont des signes indiquant la présence d’humidité dans le mur, qui cherche à s’évaporer.

- La présence de tâches et de moisissures sur le revêtement est aussi révélatrice d’un problème de gestion de l’humidité.

- Certains testeurs laser infrarouge permettent de mesurer la température ambiante, l’humidité ambiante et surtout la température en surface des parois. Ils indiquent aussi le point de rosée et permettent de voir si la température de la paroi est proche de celui-ci, ce qui confirmera un risque fort de condensation, si la pièce est plutôt humide (> 60-65 % HR).

- Un humidimètre adapté à la détection de l’humidité dans les parois aide à identifier la cause du désordre : remontées capillaires, infiltrations ou problème de confinement d’humidité venant de l’intérieur.

Comment remédier à cette présence d’humidité ?

- Pour limiter la progression des remontées capillaires dans les bâtis anciens, la solution la plus pertinente est d’assurer la perméabilité à la vapeur d’eau des soubassements et pied de murs dans les caves et au RdC, associée avec un bon renouvellement d’air intérieur. Il existe plusieurs techniques plus ou moins coûteuses et parfois d’efficacité discutable pour tenter d’y remédier, comme entre autres l’injection d’une résine. Elles ne seront pas développées dans cet article.

- Le retrait de trottoirs imperméables à l’extérieur en pied de mur ancien est de moins en moins préconisé, si le risque du phénomène de RGA est important.

- L’application sur les murs anciens, qui donnent sur l’extérieur, d’un badigeon à la chaux (à la brosse) ou d’une peinture à la chaux (au rouleau) a un double intérêt : c’est un revêtement perspirant et fongicide.

- Concernant le bois attaqué par les champignons lignivores, il vaut mieux le retirer et le brûler.

- En cas d’infiltration, la cause doit être identifiée et traitée dès que possible. Une révision de la toiture et de la zinguerie s’impose si le problème ne vient pas du sol. Si c’est le cas, il faudra distinguer s’il s’agit :

- d’infiltrations dues à des canalisations détériorées pour des mouvements du terrain,

- des regards encombrés

- de remontées capillaires (a priori moins probables si la construction est postérieure à 1960).

- Une observation attentive à l’extérieur de l’écoulement de l’eau de ruissellement autour du bâti lors d’une forte pluie peut être riche d’informations (évacuation insuffisante par les bouches d’eau ou des caniveaux inadaptés, pente inversée d’une terrasse ou d’un trottoir, gouttières percées, etc.). Suivant la nature du sol et la morphologie du terrain, un drain peut être envisagé, mais ce n’est pas forcément la solution idéale.

- L’ajout d’un puisard dans le sous-sol avec une pompe de relevage peut être requis dans certains cas de figures.

- Un bon débord de toit et un revêtement en bon état permettent aussi de protéger les façades de la pluie, notamment celles qui subissent les vents dominants et les pluies battantes.

- Pour limiter la pénétration de l’humidité dans un isolant, un pare-vapeur ou de préférence un frein-vapeur hygrovariable est recommandé avant la pose du parement (plaque de plâtre ou de gypse).

- Réduire à moins de 3°C la différence de température entre celle de la surface des parois et celle de l’air ambiant permet de limiter le risque de condensation.

- L’utilisation d‘un isolant biosourcé sur un mur sain permet de bénéficier d’un comportement hygrothermique, que n’ont pas les isolants d’origine minérale ou pétrochimique. Il va capter l’humidité ambiant en excès et la restituer par temps sec. En pied de mur, l’utilisation de liège, qui est imputrescible, est conseillée à l’extérieur.

- Même s’il n’y a pas de pathologies identifiées, un renouvellement d’air est essentiel en permanence. L’ouverture régulière des fenêtres ne suffira pas, si les menuiseries sont isolantes et correctement installées, car les occupants peuvent être absents pendant une certaine durée (WE prolongés, vacances, déplacements professionnels). Une ventilation mécanique bien dimensionnée et installée dans les règles de l’art est recommandée, avec des entrées d’air aux bons endroits et les portes intérieures détalonnées, pour permettre un balayage d’air dans toutes les pièces.

Cette liste de solutions n’est pas exhaustive, chaque logement ayant ses spécificités.

La présence d’humidité est donc le premier point important à observer lors d’une analyse globale d’un bâti. Elle contribue fortement à l’inconfort et trop d’humidité nuit à la santé du bâti et à celle des occupants. Il y a des solutions pour y remédier, sous réserve que la construction ne soit pas trop mal conçue ou trop dégradée par des travaux ou des aménagements inadaptés et irrémédiables. Faire faire un bilan de santé de votre habitat aide à identifier les causes et des solutions pour améliorer votre confort et aussi réduire vos factures d’énergie.

Cet article est une synthèse (sans l’usage de l’IA) sur l’humidité dans l’habitat, s’appuyant sur le contenu de la formation d’Habitologue, mon retour d’expérience d’analyses globales et des informations issues de mes nombreuses lectures, notamment du livre La maison ancienne de Jean et Laurent Coignet Ed. Eyrolles 2003.

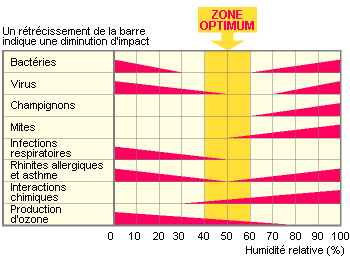

Figure : Diagramme de Scofield et Sterling indiquant les niveaux de risque pour les différents taux d’humidité

Commentaires récents